ご自身の築いた財産を、どのようにしたいのかを決めるのは、所有者の権利でもあり、責任でもあります。

生前に考えておかないと、残された家族が争うことになるかもしれません。

相続対策

子どもがいない夫婦の相続

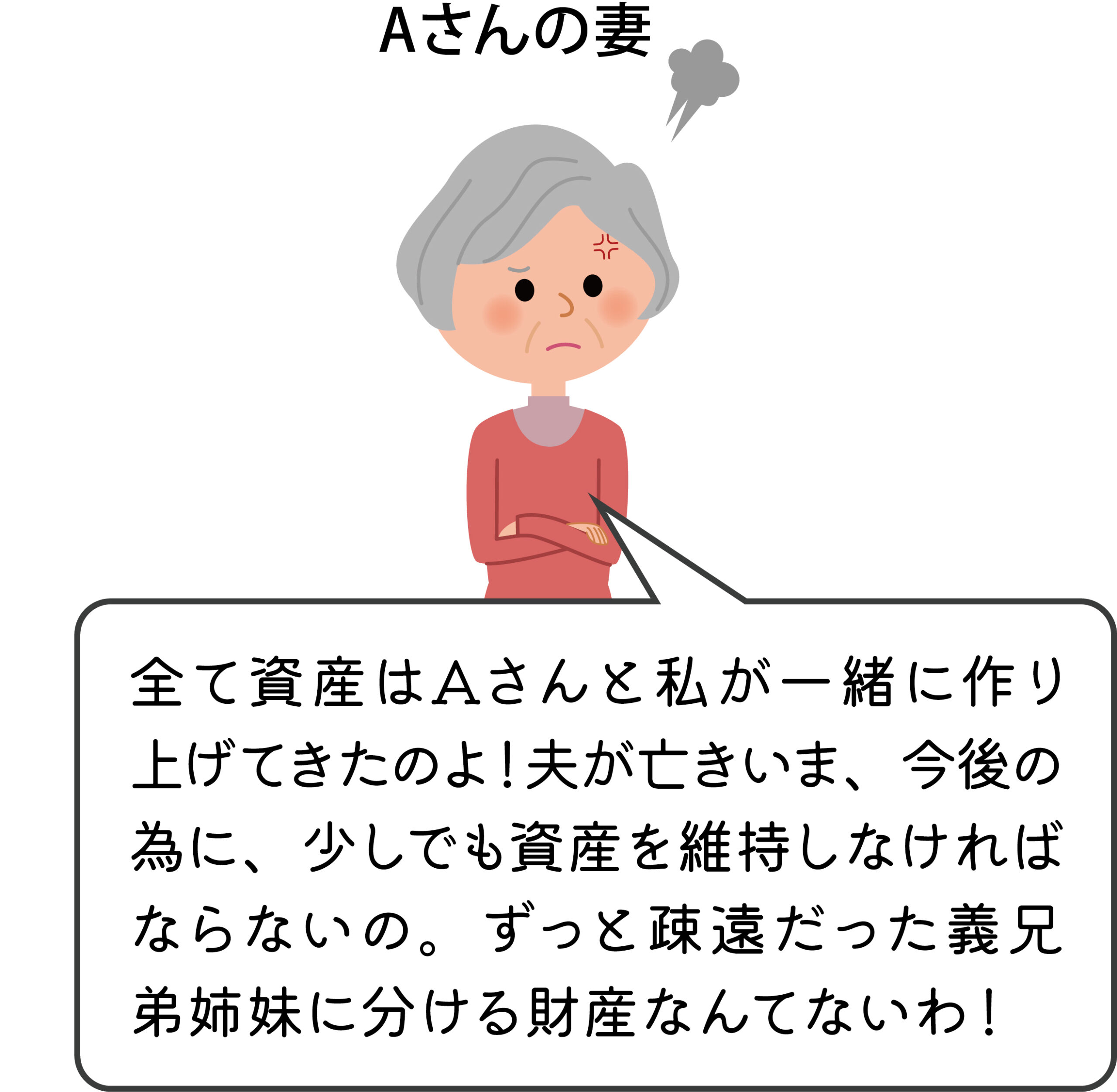

Aさん夫婦には子供がいません。そんな中、先日Aさんが他界してしまいました。葬儀などがひと段落したところで、Aさんの兄姉が遺産分割の話を切り出しました。Aさんの自宅は、AさんとAさんの妻の二人で頑張って購入したものです。独りになってしまったAさんの妻は、老後の生活が不安で、少しでも資産の減少を抑えたいと思っています。

◆今回のケースではAさん妻とは血の繋がらない兄弟姉妹が相続人として登場します。

血の繋がりがあっても揉めるのですから、関係がなければ争いになって当然です。

◆Aさんの兄弟姉妹にも法定相続分が認められていますので、Aさん妻は分割するほかありません。

預貯金等の額によりますが、場合によっては、不動産の売却も検討しなければいけないかもしれません。

こう備えておけばよかった

◆お子様がいない場合、ご夫婦は配偶者の為に、共に「公正証書遺言」を残されることをお勧めします。

◆また、男性と比べ女性のほうが体力的な面では弱く、且つ平均寿命は男性より長いですから、ご主人は「民事(家族)信託」などを利用して自分の死後の配偶者の生活にも気を配れると良かったですね。

相続税

相続税の計算において、税額を減らすために適用される主な制度は以下の2つです。

どちらも減税の効果が大きいため、制度が適用できるかは大きなポイントとなります。

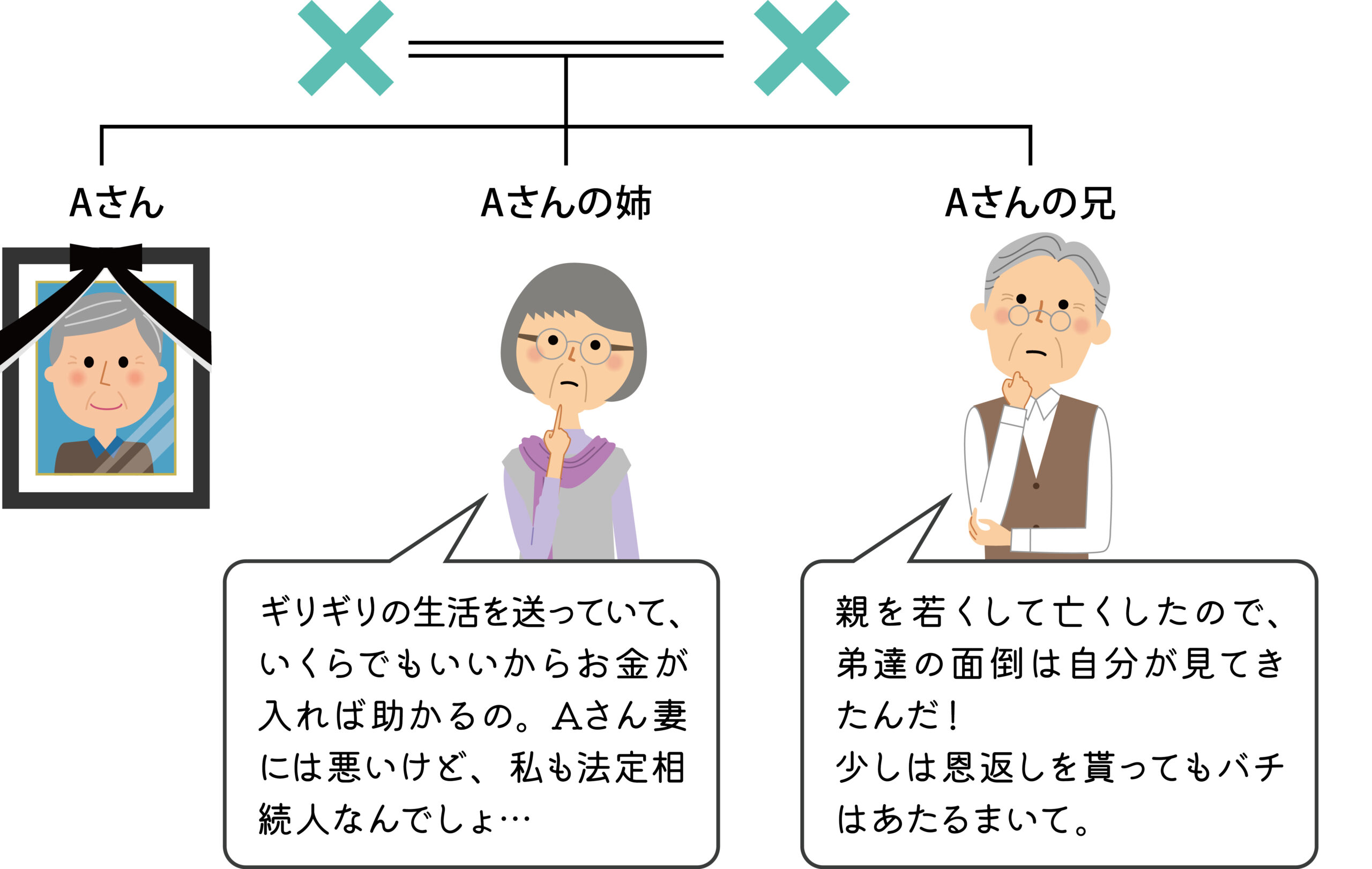

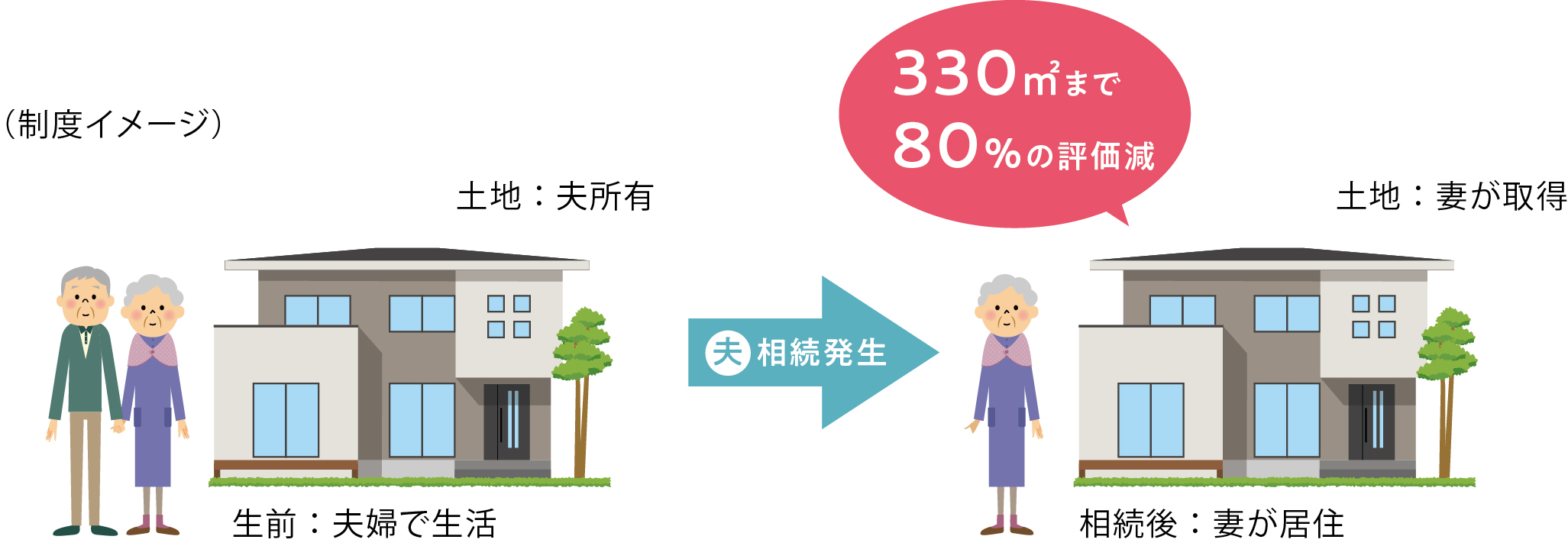

1,小規模宅地等の特例

被相続人が生前に事業や居住用のために使用していた土地を、相続等で引き継いだ相続人等は、その取得した土地について、一定の面積まで評価額の50%~80%を減らすことができます。

この制度を「小規模宅地等の特例」といいます。

2,配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者が財産を相続等により取得した遺産取得額が、以下の金額どらちか多い金額までの場合には、配偶者には相続税がかかりません。

◆1億6,000万円

◆配偶者の法定相続分相当額

| 【手続き】 これらの制度の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出が必ず(税金が0円の場合でも)必要になります。また、申告期限内以内に分割協議が行われない場合には、一定の書類の提出が必要になります。詳しい知識や制度への理解がないと、正しく適用することが難しい制度ですので、特例の利用を検討されている方は、税理士へご相談ください。 |